自然素材×高性能の両立

府内町家 / 5つの特徴

合成建材を極力使わず、自然素材をふんだんに使いながらも、高性能な住宅を作る・・・一般的には相容れないと思われがちなことを、高い技術で実現。

時とともに、深まる自然素材ならではの風合いと、快適で安全な暮らしを同時に提供いたします。

厳選された大分県産自然素材でつくる

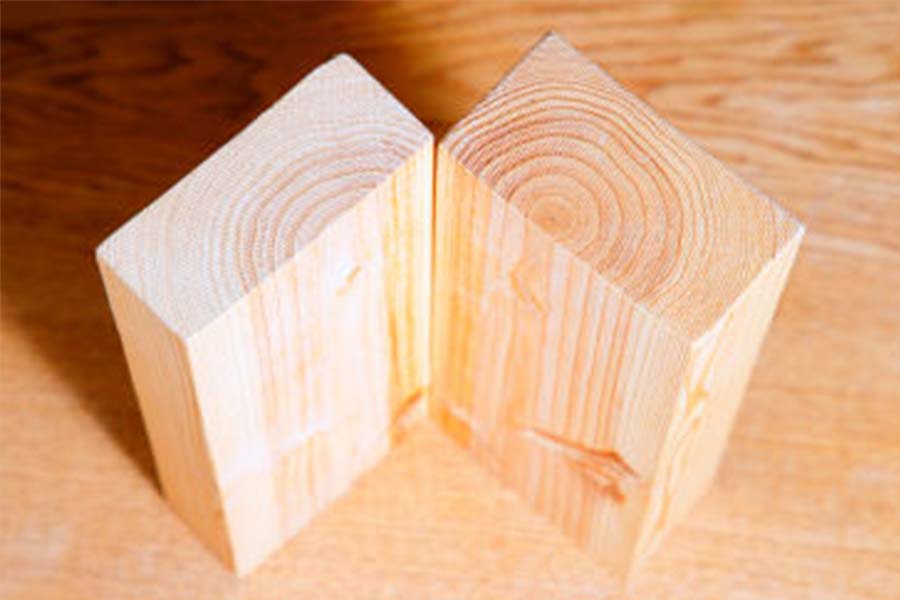

大分は全国有数の林産県です。

府内町家は地元の林業者と提携し市場を介さず直接木材を仕入れています。

顔の見える生産者と連携できるから、厳選された高品質の木材を仕入れることができます。

その良質な木材を特注で半年かけて天然乾燥(大分方式乾燥)させています。

そうすることで人工的に熱を加えて乾燥させるKD材とその仕上がりに大きな違いがでます。

良い材料の特性を十分に引き出すように丁寧に扱いたい。

木造住宅の場合、それがとても大事ですし、大分ではそれが可能です。

大分には他にも高品質な天然素材がたくさんあります。

府内町家では木材と同じように、珪藻土や七島藺など地元ならではの良い素材を、生産者と連携して厳選しています。

大分が生産地でなければ、このような素材の厳選はできません。

遠くから持ってくれば輸送コストも余分にかかります。これは「豊の国おおいた」に住む方の特権なのです。

自然と争わない家でおおらかに暮らす

府内町家は自然と敵対せずに助けてもらう設計で、住む人に「おおらかな暮らし」を提供します。

そのためには、土地ごとに陽の光や風を利用できる邸別設計を行う(パッシブデザイン設計といいます)ことと空気を汚さずに自然呼吸のできる天然素材を使うことが大切です。

住宅は高性能化すればするほど、その副作用も考えなければいけません。

高断熱の家に夏に直射日光が入ると家の中に熱源ができて簡単にオーバーヒートします。逆に冬に直射日光が入らなければ冷蔵庫になります。それを避けるためには、冬至と夏至の太陽の軌道を考えた設計を行う必要があります。これをパッシブデザインと言います。このほかパッシブデザインでは、風の設計も行います。

また、高気密化された家に新建材(ビニールクロスやフローリングなど)を多く使うとVOCガスが室内に充満してシックハウス症候群になります。これが24時間換気を止めてはいけない理由であり、高性能化した住宅の副作用です。

空気を汚す主な原因はVOCガスとカビの胞子です。室内空気を清浄に保つために、私たちはガスが出ない材料と、気密化された家の中で湿度の調整ができる湯布珪藻土を使います。広い意味で空気を綺麗にする性能についても、パッシブなデザインを行います。この問題を機械で対応しようとすると、完全にコントロールできないだけでなく、イニシャルコスト、ランニングコスト、メンテナンス費用、取り替え費用と経済性も失われます。

家が足りなかった時代、家は大量生産が必要でした。だから新建材が必要でした。

家が余っている今の時代、大量生産の必要はありません。

①安全安心健康的で ②経済的で ③癒される家づくりには、パッシブデザインが必要です。

大分県産の自然素材

1. 湯布珪藻土の使用

家の中で最も表面積が広いのは「壁」と「天井」です。

高気密高断熱の家で湿度の調整をするには、「壁」と「天井」を使って呼吸させなければいけません。

府内町家ではすべての「壁」と「天井」に湯布珪藻土(※)を製造して塗っています。

<湯布珪藻土の特徴>

・カビが生えません

・加湿器と除湿機が必要なくなります

・湿度を調整することで人が快適に感じる体感温度に調整してくれます

・補修ができます

・少しの火では燃えません

・生活臭が気になりません

(※)湯布珪藻土とは

湯布珪藻土とは、日本ハウジングが大分県庄内町の珪藻土を使って作る壁と天井の仕上げ材です。一般的に販売されている珪藻土には樹脂や防腐剤が多量に入っているため、完全無添加の高性能な珪藻土を独自に開発し、今では全国の同じ考えを持つ工務店にも提供されています。

湯布珪藻土についてはこちら

珪藻土は約800万年前の珪藻という植物性プランクトンの化石です。

ナノサイズの小さな穴が無数にある多孔性物質で、その穴を潰さないように乾燥させて材料にします。

穴を一面に広げると、その表面積は1gの珪藻土でテニスコート半面分にも及びます。

その穴で湿度の調整を行います。

似た自然素材に漆喰がありますが、漆喰はサンゴや貝の化石を焼成(焼いて)して材料にするため呼吸するための穴がほとんどありません。

本来は、お城や倉などの土壁の表面を固化するために使われた材料で、土壁とセットでなければ本来の性能を発揮できません。

2. 杉の床材

「床」は常に足の裏が触れているところです。

欧米の人は靴で家に上がるため、硬い床材を好みます。日本でそれを真似すると、硬く冷たく夏場には結露しやすいため、素足での暮らしができなくなります。

府内町家では、自分たちで実際に暮らして比較した結果、杉の床材を選択しています。

<杉床材の特徴>

・冬でも足元が暖かく過ごせます

・夏場にベタベタしません

・無垢だから修理できます

・静電気が起こらず掃除が楽です

3. 七島藺(しちとうい)の畳

七島藺は、琉球原産のカヤツリグサ科の植物です。

かつては全国で栽培されていましたが、現在は大分の国東だけで作られています。

縁なし畳のことを琉球畳と言いますが、正しくは七島藺を使った縁なし畳が琉球畳です。

現在では生産農家が減り、大分産(=国産)の七島藺は1,000~1,500枚しか生産されていない希少な畳表です。

東京や関西では高値でやり取りされる高価な素材でもあります。

その特徴は、井草に比べて圧倒的に強いことです。

昭和の東京オリンピックでは正式な柔道畳として採用されていました。

府内町家では畳はすべて七島藺を使います。

長い間、生産農家と連携して七島藺の伝統を引き継ぐ努力をしています。

<七島藺の特徴>

・とにかく強い

・表替えができる

・県外の来客におもてなしができる

高断熱の家

1. 高断熱設計

府内町家の家は全棟、世界基準のHeat20 G1~G2グレード(Ua値0.46~0.6)の「高断熱設計」を行います。

夏涼しく冬暖かく過ごせて、冷暖房費も抑えられます。

しかし、高気密高断熱の家は、2つの副作用を世の中に生み出しました。1つは、オーバーヒートであり、もう1つはシックハウス症候群です。

2. 夏場にオーバーヒートを起こさないためのパッシブデザイン

高断熱の家に夏に直射日光が入ると、家の中に熱源ができて高断熱化により熱が逃げないため、エアコンが負けて簡単にオーバーヒートします。せっかく高価な材料を使い性能を上げても、下がるはずのランニングコストがかえって上がってしまいます。特に近年、温暖化の影響か、夏場の暑さは異常です。冬場だけでなく夏場の対策も取らなければいけません。

これを防ぐためには、夏には直射日光が入らず、冬には直射日光を室内の奥まで入れるという設計が必要です。夏至と冬至の太陽の軌道を計算して、軒の長さや窓の位置、植栽の配置を設計します。こうすることで夏場に日の出から日没まで直射が入らない家にすることができます。

ただし冬場に直射日光が入らない家は、熱源が家の中にできないことで今度は冷蔵庫になってしまいます。冬場は日の出から日の入りまでずっと直射日光を室内の奥まで届かせる必要があります。冬場は夏に比べて太陽は低い軌道を描きます。また日の出と日の入りの位置も夏とは全く異なります。その差を利用して長く伸ばした軒の下から奥への直射を入れるのです。

このようなパッシブデザインができて初めて高断熱の家は成立します。ただの高性能住宅に比べてランニングコストが下がることは言うまでもありません。

3. シックハウス症候群という副作用の回避

一般的な高気密高断熱の家は、新建材(ビニールクロスやフローリングなど)で作られます。新建材からはVOCガスが出てシックハウス症候群になる可能性があるため、その対抗策として24時間換気を止めないことが義務付けられています。

高性能化する前の家はすきま風が吹いていたので、どのようなガスが出てもあまり問題ありませんでした。シックハウス症候群は、家が新建材で高性能化した結果生まれた現代病です。

これを防ぐには、新建材を極力使わずに、産地から現場に届くまでの履歴が明らかで安全な自然素材を使って家を作る必要があります。大分は一次産業が優秀であり、木材のほか珪藻土、七島藺などの産地が地元にあるため、生産者と連携して安心な材料を手に入れられるのです。

日本ハウジングでは家・家具・庭を同時に設計施工します。その理由は統一されたデザインを提供をするためであることはもちろんですが、もう一つの大きな理由は大分の安心できる素材で家具まで作ることで、家の中に余計なガスを産まないためです。

また、シックハウス症候群だけなく、新建材で高性能化させた家では、人が暮らす際に出る蒸気の逃げ場がないため、カビが繁殖して胞子を飛ばし、また空気を汚して肺を痛めます。家全体を機械だけでコントロールすることはほぼ不可能です。カビを防ぐために、日本ハウジングでは湯布珪藻土を自ら開発し、壁と天井全てに塗ることで対応しています。

高耐震の家

府内町家の家は全棟に許容応力度計算を行い耐震等級3をクリアさせます。耐震等級3は熊本震災では倒壊しなかった実績があり、そのまま住み続けられる家です。

大震災から身を守り、住み続けられる「高耐震の家」を建てるためには、課題として

1. 許容応力度計算(構造計算)を行う

2. 計算を上回るようにしっかり建てる

3. 「木材の腐れ対策」と「シロアリ対策」を行い、時間が経っても性能を落とさない

という3つの課題があり、これらの耐震対策をきちんと行わなければいけません。

1. 許容応力度計算の結果を担保できる優良な材料を使う

府内町家では許容応力度計算による耐震等級3を標準設計します。

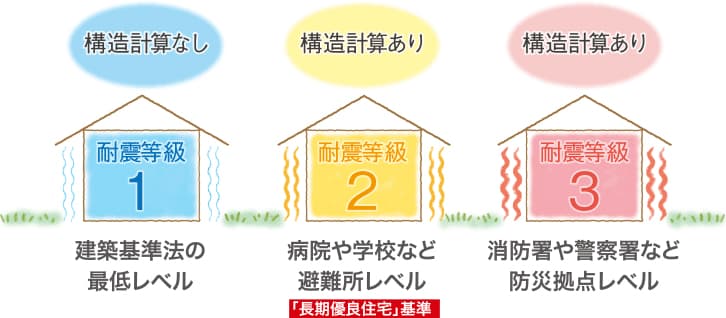

地震に対する強さを示す耐震等級は1、2、3とあって数が増えるほど耐震性能が高い家になります。

耐震等級1は、法律の最低限を満たす基準です。

残念ながら耐震等級1の家は熊本地震で倒壊しました。

耐震等級1は、実際には構造計算されていないからです。

これは建築業界では常識である一方で、一般消費者にはほとんど知られていない事実です。

耐震等級2と3には構造計算が義務付けられています。

耐震等級2は等級1の1.25倍強く、主に学校や病院などで必要な耐震強度です。

耐震等級3は等級1の1.5倍強く、主に防災の拠点(消防署や警察署など)などで採用されています。 大地震から身を守るためには、 最低でも強さに根拠のある耐震等級2以上でなければいけません。

2. 計算を上回るようにしっかり建てる

許容応力度計算を行い耐震等級3をクリアさせたとしても、それはあくまで計算上の耐震強度が確認されたに過ぎません。実際の耐震強度は、使う「木材の質」と「建築技術」によって、大きく左右されます。

「木材の質」による耐震対策:

産地がわかる木を使い、生産者と一緒に木材の品質を管理します。

例えば杉と一口で言っても、産地によって多くの種類があり、強度や含水率などの性能や色や香りなどの特性が大きく異なります。通常、木材は木材市場で仕入れて使われますが、市場に並んだ木材は産地や種類がバラバラで性能に差が出やすくなります。

府内町家では、市場を介さず決まった山から直接に買い付ける方法で、顔の見える木材生産者と品質水準を保ちながら木材を仕入れています。

佐伯広域森林組合・玉井木材センター

「木材の質」による耐震対策:

木を傷めない方法で、時間をかけて乾燥をさせます(大分方式乾燥)

木材は乾燥させないと使えません。

しかし、一般的に使われているKD材は高温の窯の中で急激に乾燥させるため木で一番大切な芯の周辺に無数のヒビが入り、耐震強度を著しく低下させます。

それだけでなく、高温の乾燥によって本来木が持つ様々な成分がほとんど流れ出てしまい、柔軟性や防虫性も著しく損なわれます。

府内町家では、大分県林業試験場が独自に開発した「大分方式乾燥」をすべての柱に採用しています。

高温乾燥材

大分方式乾燥材

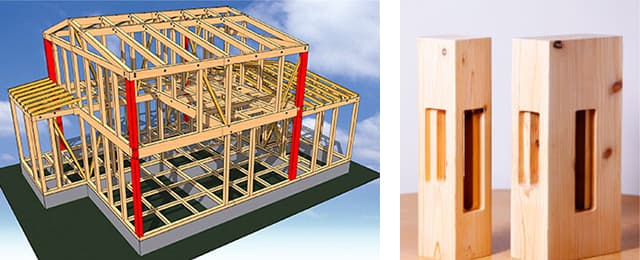

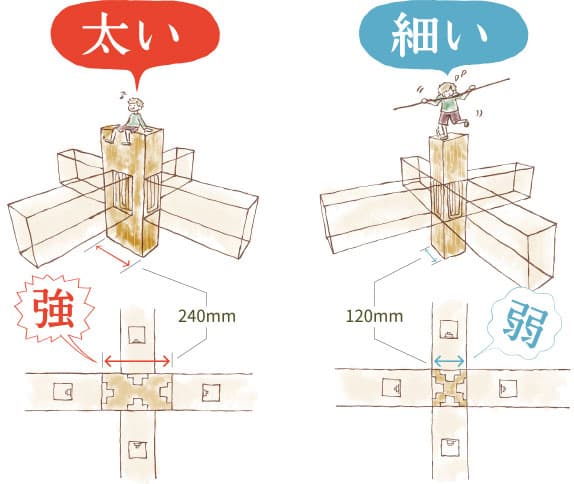

「建築技術」による耐震対策:通常1本の大黒柱を、4本使います。

柱の種類は、2階までつながった「通し柱」と1階と2階で分かれている「管柱」の2つに分けられます。

「通し柱」のうち最も大事な太い柱は「大黒柱」と呼ばれます。

府内町家では最も荷重がかかる家の4隅の通し柱をすべて柱2本分の「大黒柱」にします。

こうすることにより、 4方向から梁が差し込まれても必ず1本分の断面積が残り、 腰折れで家が倒壊することはありません。

「筋交い」でなく、「耐力面材」で壁をつくります。

熊本地震では「筋交い」が破断して多くの家が倒壊しました。

構造計算上は問題がなくても、大きな地震が一度だけでなく、繰り返し起きたために耐えられなかったと考えられています。

地震が起こると「筋交い」では両端に力が集中してしまいます。

それに対して「耐力面材」は力が全体に分散します。

府内町家では「耐力面材」で耐震壁をつくります。

3. 「木材の腐れ対策」と「シロアリ対策」を行い、時間が経っても性能を落とさない

「地震は完成してすぐに起るとは限らない。時間経過への対策が必要」

地震は家が完成してすぐ起こるとは限りません。

木の腐れや白蟻の侵入を防いで、30年40年経った後でも同じ耐震性能を維持している必要があります。

壁の中が高湿度になると木材を腐らせる腐朽菌が発生します。

腐朽菌は木の成分であるセルロースを分解してボロボロにしていきます。

セルロースが分解された屑はシロアリの誘引効果がありシロアリ被害の可能性が高くなります。

この負の連鎖が起こらない耐震対策が必要です。

また、壁の中が高湿度になると、耐震金物が錆びて劣化します。

時間経過への耐震対策:

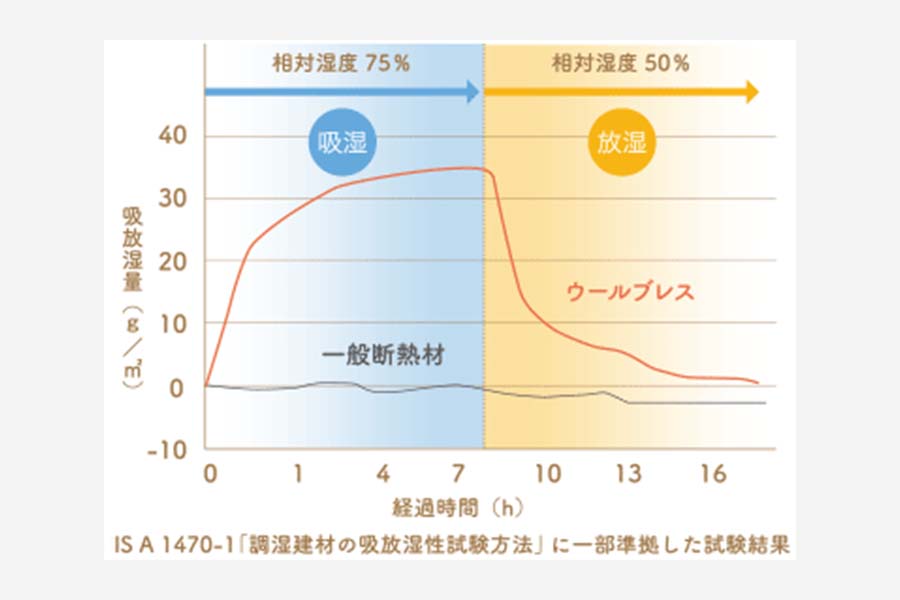

壁の中の湿度調整ができる羊毛断熱材をつかいます。

木を腐らせる腐朽菌は湿度85%以上で繁殖し、セルロースを分解してシロアリを誘引します。

その結果、木材が被害を受けて家の耐震強度は激減します。

府内町家では、壁の中の湿度を85%以下に抑えるように羊毛断熱材を使います。

「腐朽菌」はもちろん、壁の中の「カビ」も予防できます。

1階の木材は「腐らない+白蟻に食べられない」木を使います

雨漏りがない限り、湿度は下から家に入ってきます。また「白蟻」も蟻道を作って下から家に入ってきます。

府内町家では「腐らない+白蟻に食べられない」薬剤を加圧注入した木材を1階全体に使います。

この木材を使った家は過去に全国で1万棟以上建てられていますが、腐れやシロアリ被害はゼロです。

コシイプレザービング宮崎防腐工場

構造イメージ(NHでは筋交いと耐力面材を使用しています)

より強い耐震対策:制振ダンパー

耐震等級3の住宅は2度揺れた熊本震災で倒壊しませんでしたが、それ以上の回数揺れる場合のことを考えて(耐震)耐震等級3+(制振)制振ダンパーを設計できます。

- ホーム

- 5つの特徴(自然素材×高性能の両立)