呼吸まで心地よくするパッシブ設計

府内町家 / 5つの特徴

パッシブデザインとは、本来は自然エネルギーを取り入れる設計を行い、家のエネルギー効率を最大化する手法のことを指します。私たちは自然エネルギーのパッシブデザインだけでなく、自然の素材をパッシブにデザインすることで、体感温度のコントールや室内空気を清浄に保つ設計も行います。

![[自然エネルギーのパッシブデザイン]でエネルギー効率を最大化](https://funaimachiya.com/wp-content/themes/funaimachiya-com/assets/img/comfortable-design/sec01.jpg)

[自然エネルギーのパッシブデザイン]

でエネルギー効率を最大化

高気密高断熱が機能するための前提条件

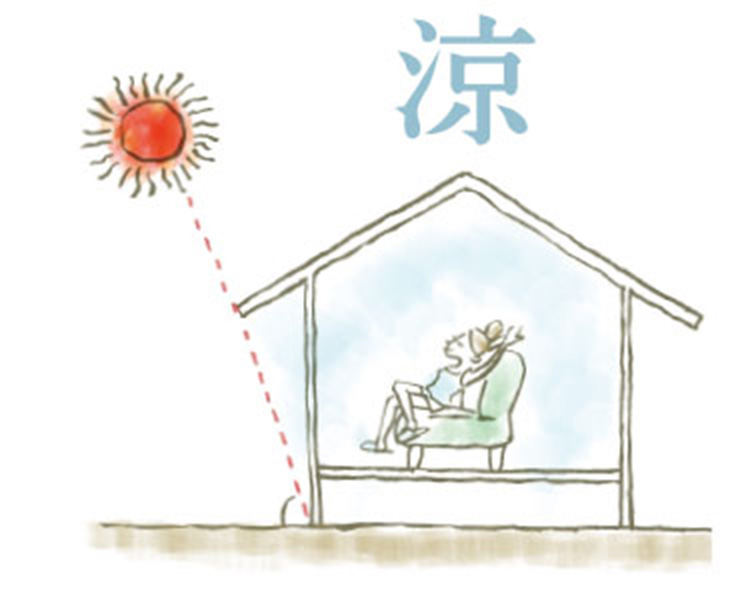

夏場に直射日光が家の中に入る家を考えてみましょう。高気密高断熱の家は熱を逃さない家です。その家に太陽の熱源が入ったらエアコンが効かなくなることは容易に想像できます。

逆に冬場に直射が入らない家を考えてみましょう。高気密高断熱の家に直射が入らなければ、その家はクーラーボックスのような空間になります。全ての熱源をエアコンに頼るため、太陽の熱を利用できる家と比べると、圧倒的に電気代がかかります。

つまり、高気密高断熱の家はパッシブデザインができていなければ、有効に機能しないということです。

パッシブデザインで設計します

高断熱で冬に暖かく、夏に涼しい家をつくろうと思ったら、先ず初めに建てる土地ごとの自然の力(太陽の熱と風、自然素材の調湿能力など)を十分に考慮した設計をする必要があります。

私たちは家と庭を同時に設計することで、全棟をパッシブデザインします。

- 夏対策 -

夏は太陽熱を遮る工夫が要ります。

日本ハウジングの軒の長さは、真夏の直接光が家の中に入らないようにとても長くなっています。

また夏に南側にある窓からさんさんと直射日光が家の中に注いだら高断熱の家はいったいどうなるでしょう?

真夏にストーブをつけているようなものです。

断熱性能は抜群なので、入ってきた熱は壁から逃げきれずに結果としてオーバーヒートしてしまいます。

そこで夏の朝日や西日を避ける工夫が必要になります。

夏の陽射しは横からもさしますので、軒だけでは防げません。

そこでその方位の窓の外に落葉樹を植えて直射日光を防ぎます。

- 冬対策 -

冬は太陽熱を取り込む工夫が要ります。

冬の日は大きく傾きますので、軒の下から家の中に差し込みます。

また南側にある窓の外の落葉樹も冬には葉が落ちるので陽射しが確保できます。

![[自然素材のパッシブデザイン]で体感温度のコントールと室内空気を清浄化](https://funaimachiya.com/wp-content/themes/funaimachiya-com/assets/img/comfortable-design/sec02.jpg)

[自然素材のパッシブデザイン]

で体感温度のコントールと室内空気を清浄化

[自然素材のパッシブデザイン]で体感温度をコントロールする

直射日光に代表される自然エネルギーをパッシブにコントロールできるように設計された高気密高断熱の家は、断熱性能の恩恵を100%受けられる家になります。

それに加えて、体感温度をコントロールできるように素材を選ぶと、さらに電気代のかからないエコな家にすることができます。

自然素材のパッシブデザインで基本的な家の性能を上げておいて、それでは足りない時だけ機械を使う暮らしが可能となります。

湿度による体感コントロール

ひとは空気中の湿度が高いと室温を感じやすく、湿度が低いと室温を感じにくくなります。

梅雨時に除湿すると涼しく感じるのは、この理由によります。

湯布珪藻土を室内の壁と天井に塗る理由の1つは、体感温度が最適になるからです。

夏場の湿度が90%を超えるような不快な日も、家の中は勝手に60%前後にしてくれるので涼しくサラサラに過ごせます。

冬場の湿度が30%程度まで下がる過乾燥な日も、壁に積極的に生活から出る蒸気を吸わせることで40%以上に上げてくれて、温かくしっとりと暮らせます。

接触温度による体感コントロール

体感温度=(室内温度+床の温度)÷ 2

という式があります。

つまり床が温かく感じると、室内温度をそれほど上げなくても、体感温度を快適にできるということです。

私たちは様々な床の材料を試した結果、フローリングに比べて、同じ温度でも杉の床が最も温かく感じることを学びました。

結果として、府内町家では大分産の杉の床をお勧めしています。

[自然素材のパッシブデザイン]で室内空気を清浄化

高気密で高断熱仕様になると家は暖かくなりますが、空気が密封されるために室内空気汚染が発生しやすくなります。

高性能住宅の副作用・・・シックハウス症候群

2003年の建築基準法改正で「24時間換気システム」が義務化されました。

その理由は、ビニールクロスや合板など「新建材」と呼ばれる化成品でつくられた高気密高断熱な家が増えた結果、シックハウス症候群やカビによる健康被害が起きたためです。

今の家は魔法瓶の中で暮らすようなもので湿度の調整ができずカビが生えやすい環境を生みます。

しかも化成品からはホルムアルデヒドやVOC(※)など有害なガスが出る場合があります。

ですから24時間換気扇をつけっぱなしにすることが義務化されたのです。

住宅を工場で大量生産するためには「新建材」を使う以外方法がなかったためだと思われます。

しかし家が余って困っている今の時代に大量生産の家づくりを続ける必要はありません。

手間を惜しまず、空気を汚さず、カビの発生を防ぐ自然素材で高気密高断熱の家を作れば良いのです。

(※)ホルムアルデヒド(HCHO)

ホルムアルデヒドは人の粘膜を刺激するため、目がチカチカしたり涙が出る、鼻水が出る、のどの渇き・痛みやせきなど、シックハウス症候群の原因となる代表的な化学物質です。

室内での主な発生源は「合板」です。

住まいには壁、天井、押入、床フローリングなど多くの場所に合板が使用されています。

また、タンスや食器棚など木製家具にも多く使用されています。

最近の建材は、ホルムアルデヒドの使用を抑えているため、放散量自体それほど多くありません。

(※)揮発性有機化合物(VOC)

沸点が100℃から260℃の化学物質を総称してVOCと呼びます。

VOCは100℃や150℃にならないと気化しないわけではなく、少しずつ気化しています。

VOCという分類の中にはたくさんの物質がありますが、その中でもシックハウスの原因として問題になっているのは、トルエンやキシレンです。

わかりやすくいうとシンナーの主成分です。

いろんな物質を溶かしやすい性質を持っている為、様々な化成品に用いられています。

生産過程が明らかな大分の自然素材で家をつくります

遠くから材料を持ってくると、防腐剤などを使わざるを得なくなります。その生産過程でどのような加工をしたかも管理できません。大分は一次産業が優秀で、木材も珪藻土も畳も県内調達できる数少ない県です。目に見える生産地や生産者、加工者と一緒に材料を選び加工方法を指定できます。また、林業が優秀だから、接着剤で貼り合わせた材料を使わなくても無垢の木材で家が作れます。

だから、大分の自然素材を使って家と家具をつくります。これ以上に安全で安心な材料はないからです。

ランニングコストを下げるための方法

イニシャル・ランニング・メンテナンス・リフォームコストを考える

家は長く住むので、コストについても長いスパンで考える必要があります。

建てる時のイニシャルコスト、光熱費などのランニングコスト、修繕などのメンテナンスコスト、内装や設備をリフレッシュしたり間取り変更を行うリフォーム(リノベーション)コストが考えられます。長い目で見ると、この全体が家のコストとなるわけです。

イニシャルコスト

後々のランニングやメンテナンス、リフォームコストが抑えられる事を最低条件として検討すべきです。イニシャルを低く抑えすぎると、後々の費用が大きくなります。逆にイニシャルをそれ以上に大きくしないように、家をあまり大きく建てない事も必要です。家を大きくせずに、開放感のある家づくりができれば最高です。府内町家ではトータル設計でそのための設計を行います。

ランニングコスト

家のランニングコストを抑えるためには、①ZEH基準をクリア ②エネルギーのパッシブで熱源コントロール ③素材のパッシブで体感コントロールさせることが必要です。

ここまでしておけば、太陽光パネルを乗せなくても(乗せればなおさら)ランニングコストを最低にできます。

メンテナンスコスト

住宅の機能や美観を維持するためには、メンテナンスが必ず必要です。大切なのは、業者さんに頼まなくてもセルフメンテナンスできるようにしておくことです。基本的に工場で作られた工業製品は表面が木目のフィルムなどで作られておりセルフメンテナンスできない傾向にあります。本物の素材を使って手製で作られているものは、セルフメンテが可能で手を加えることで味わいを深くできます。

府内町家は家も家具も本物の木材で作られています。また壁と天井に塗られている湯布珪藻土もご自身でメンテナンスができます(詳しくは湯布珪藻土HPへ)。

リフォームコスト(リノベーションコスト)

ビニールクロスやフローリングなどで内装すると遅くても30年以内に全面リフォーム工事がやってきます。ビニールクロスは紫外線で黄色く焼けたり、素材の柔軟性が失われてヒビが入ったり、継ぎ目が剥がれたりしてきます。フローリングも紫外線で表面のプリントが擦れてきたり剥がれたりして当初の美しさを失っていきます。

本物の自然素材で適切にメンテナンスをされていると、このリフォームが不要になります。むしろ建てたときは美しさだけですが、その後手を入れることにより古びて味わいを出すことができます。

また、そもそもの間取りが悪く使いづらかったり、寒かったり暑かったり、暗かったり、カビに悩まされていると、根本的にリノベーションで問題解決の必要が出てきます。繰り返しになりますが、将来のコストに関しても素材の選択や設計がとても大切です。

ZEH(ゼッチ:Zero Energy House)基準をクリアしておく

府内町家の家は全棟ZEH基準をクリアしています。

ZEH仕様にする:ZEH(Zero Energy House)とは「エネルギーを極力使わない家を建てることで、太陽光発電で創った電気でエネルギーの自給自足ができる家」のことをいいます。

ZEHにするとエネルギーの自給自足ができるため、家の光熱費をほぼゼロに抑えられます。また、将来電気料金が上がっても家計に負担がいきません。2020年に電気の「購入金額」がはじめて「売電金額」を上回りました。つまり電気を買っても損、売っても損な時代になったというということです。この傾向は今後も続くと言われています。

ZEHのメリットはそれだけでなく、健康面にも及びます。ZEHの家は断熱性能が高いため冬場暖かく、ヒートショックのリスクを軽減できます。また、断熱性能の高い家はアレルギーの発生を抑えるなど、その他の疾病にも一定の効果が確認されています。大切なのは、今は太陽光パネルを載せないとしても、将来載せられるように準備しておくということです。

①Ua値をZEH基準以下に

②屋根を大きく南勾配で

③構造計算する際に予めパネルの荷重をかけて計算

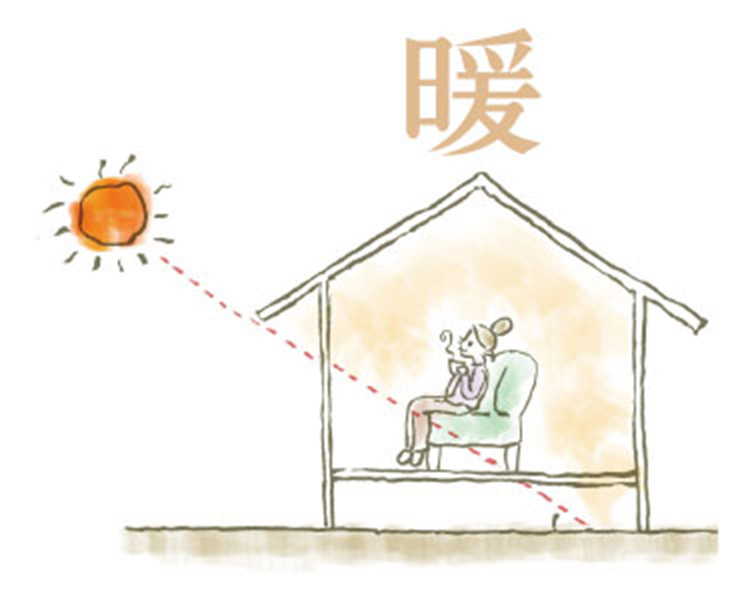

また、ZEHの家は良いことばかりのように聞こえますが、建てる際には気をつけなければならない事が2つあります。

1つ目は、その家が太陽の光や風、湿度をコントロールできる設計(パッシブデザイン)になっているかということです。(下図参照)

断熱性能はあくまで家の温度を保つための性能にすぎません。そもそもの熱源が自然エネルギーなのか、あるいは機械でつくりださなければいけないのかでランニングコストは大きく変わります。

2つ目は、ZEHでは高断熱にするために家の気密を高めますが、魔法瓶のような気密の高い家は室内の空気環境が人の健康に大きな影響を与えます。建材が空気を汚染しない自然素材で作られているかは重要なポイントです。ヒートショックと同じく、きれいな空気環境で暮らすことは健康寿命を延ばし、生涯の医療費を抑えます。

- ホーム

- 5つの特徴(呼吸まで心地よくするパッシブ設計)